上世纪60年代的“兰亭论辩”是轰动当时文化界的一件盛事,是在特殊政治背景下的学术之争,至今仍为人津津乐道。史树青也是当年参加论辩的学者之一,随后时过境迁,政治大环境发生了翻天覆地的变化,史树青也没有轻易否定自己的观点,表示“不反悔和不改变”。作为一个著名学者,史先生坦然地面对过去的历史,在这一点上显得格外坦荡真诚。

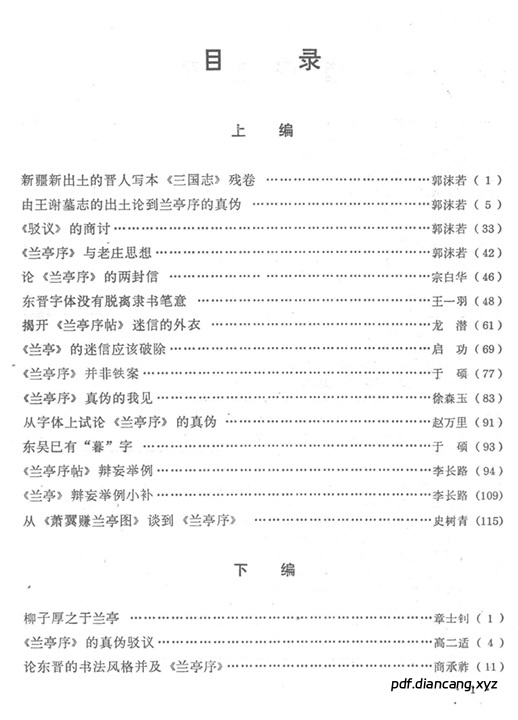

众所周知,传世至今的《兰亭序》摹本千余年来一直为研习书法者所珍爱。关于《兰亭序》的真伪问题,清代学者早就提出质疑。只是由于当时晋代碑志出土不多,还不能得到有力的实证。上世纪60年代,南京郊外东晋墓先后出土了《王兴之夫妇墓志》和《谢鲲墓志》,为研究探讨《兰亭序》的真伪提供了可资比较的实物资料。1965年,第六期《文物》杂志发表了郭沫若题为《由王谢墓志的出土论到〈兰亭序〉的真伪》的考证文章。郭氏认为,“相传的《兰亭序》后半文字,兴感无端,与王羲之思想无相同之处,书体亦和新近出土的王氏墓志不类”,因而提出了《兰亭序》作者是王羲之第七世孙智永所依托,而并非王羲之手笔的观点。郭沫若的“依托说”提出后,南京学者、著名书法家高二适很快写了《〈兰亭序〉的真伪驳议》一文进行驳斥,不同意“依托说”,称此说为“惊心动魄”之论。当时郭沫若贵为政务院副总理,头上还有全国人大常委会副委员长、中国科学院院长等一长串显赫的头衔,高二适的文章观点与郭沫若迥异,报刊杂志一时间都不敢发表。高二适于是将文章寄给章士钊,希望得到他的支持和帮助,章士钊写信将高二适的文章转呈毛泽东。毛泽东得悉此事后,于1965年7月18日写信给章士钊,对此争论发表了自己的看法。毛泽东在写信给章士钊的同时,于当天又写信给郭沫若。明确提出:“笔墨官司,有比无好。”在毛泽东的亲自过问下,1965年7月23日的《光明日报》发表了高二适的文章《〈兰亭序〉的真伪驳议》,1965年第七期《文物》发表了高二适文章的影印手稿。

郭沫若与高二适两人关于“兰亭真伪”的论辩,引起了当时文史学界和考古学界的广泛兴趣,学者们纷纷撰文发表自己的看法,先后参与论辩的文章多达数十篇。支持郭文观点的有张德钧、启功、龙潜、赵万里、于硕(于立群)、史树青等人;支持高二适观点的有唐风、严北溟、商承祚等人。“兰亭论辩”争论激烈,双方各执一词,相持不下,因为论者都没有实物实证作依据,最后郭沫若说:“还是等以后考古发现吧!”

在轰轰烈烈的学术论辩中,史树青当时撰写的《从〈萧翼赚兰亭图〉谈到〈兰亭序〉的伪作问题》,角度新颖,考证翔实,逻辑上圆融周正,绝非谄媚迎合之作,这种在学术研究上坚持“从不疑处求疑”的思想方法是值得尊重的。与其说史树青“完全赞同”郭沫若的见解,倒不如说他借书法研究支持了一种文化探索的精神。这篇论文发表在1965年12月的《文物》杂志上。时隔近40年,史树青在《20世纪书法经典?郭沫若》(书法集)一书的序文中仍坚持认为,郭沫若认为兰亭集序是伪作的观点“是在比较鉴定学的基础上得出的,是郭老对书法研究史的一大卓见”。史树青坦言:“我对郭老这种见解完全赞同,并有文章发表,至于当时有些同志提出了不同的看法,完全是正常的各抒己见。”比较而言,那些当初支持郭沫若观点却在时过境迁后避讳于此的学者们,在这件事上远不及史树青来得光明磊落。

兰亭论辩 (郭沫若, 宗白华, 启功,于硕 ,李长路 ,章士钊, 高二适, 等) (pdf.diancang.xyz).pdf:

https://url19.ctfile.com/f/44710119-8466178526-4b2a67?p=2000

(访问密码: 2000)