又作《御制乐善堂全集定本》,30卷。有武英殿本及《四库全书》本行世。

该书为作者早期所作诗文之合集,初刊于乾隆二年(1737)。其写作成书过程是,先有文钞本。雍正八年,即庚戌年(1730)作者原序说:“余生九年始读书,十有四岁学属文,今年二十矣。其间朝夕从事者四书五经、性理纲目、《大学衍义》、《古文渊鉴》等书,讲论至再至三。顾质鲁识昧,日取先圣贤所言者以内治其身心,又从身心所得者措之于文,均之有未逮也。日课论一篇,间以诗歌杂文,虽不敢为奇辞诡论,以自外于经传儒先之要旨,然古人所云文以载道者,内返窃深惭恧。每自思念受皇父深恩,时聆训诲至谆且详,又为之择贤师傅以受业解惑,切磋琢磨,从容于藏修息游之中,得以厌饫诗书之味。而穷理之未至,克己之未力,性情涵养之未醇,中夜以思惕然而惧。用是择取庚戌九月以前七年所作者十之三四,略次其先后,序、论、书、记、杂文、诗、赋,分为十有四卷,置于案头便于改正。且孔子不云乎:言顾行,行顾言。《书》曰:非知之艰,行之惟艰。常取余所言者以自检所行,倘有不能自省克,以至于言行不相顾,能知而不能行,余愧不滋甚乎哉!”此编并未刊刻出版,可称为庚戌文钞本。可知这是作者青少年时作品选集,亦可见当年作者律己甚严,写作一丝不苟并精益求精之精神。

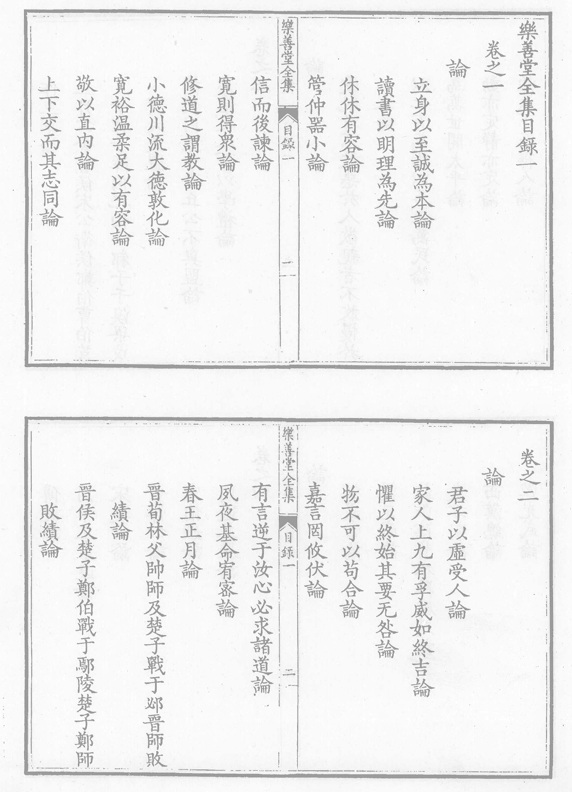

作者自言要言行一致并文不惮改。从该书所见,作者确实做到了这一点。当其即帝位后的乾隆二年,他对所作又重新检阅,将庚戌文钞所载加以订删,又将庚戌以后,乙卯(雍正十三年,1735)以前,即作者25岁以前之续作收入,共汇成一书,以前部分占3/10,后收入部分占7/10,以《乐善堂全集》名义,作者亲自作序,刊刻出版,颁行宇内。但二十一年之后,即乾隆二十三年(1758)六月,弘历上谕:“近偶阅《乐善堂集》,缘初刻所存卷帙颇繁,其中多有不甚惬心之句。昔人云文章千古,得失寸心。朕非悔其少作博不吝情,去留之名,政以随时删订,则今昔诣力所到,端可藉以自验。其令内廷诸臣悉心校阅,分拟应存应删,签贴进呈,候朕裁酌重订定本,以付剞劂。”作者对以前自作有强烈的修改欲望,大臣奉上谕立即行动,两个月后便将具体修改意见奏上,经作者悉心审定,终成此书。

30卷中前10卷为文,11—13卷为赋,14卷以后即占17卷篇幅为诗。其中文之部分中论占6卷,言经论史,颇有见地。极论历史上盛衰兴亡及忠奸得失,寻求治国用人之道,展示并反映出其深邃思想与远大抱负。是研究作者早年思想之重要资料。

谨收其《南宋总论》以识见之一斑:“人君立法垂猷,培养元气,仁施乎百姓,教被于苍生,非徒一时享治平之休,亦子孙万世无疆之利也。南宋僻处江南,穷居一隅,人君无英明出类之才,在位多奸邪小人。强敌在境,军弱民贫。然犹享国百五十年,忠臣义士,孝子节妇,亲其上,死其长。不以仓卒死生易其操者,屡见于时,史策为光。岂非太祖、仁宗仁泽之厚,德化之深,而后世子孙犹蒙其休泽哉!盖自高宗弃淮北,而中原不守,前惑于汪黄,后制于秦桧。有武穆而不能用,有可复故都之几而屈膝请和,失中原之罪,高宗不得而辞焉。孝宗有猷有为,足以兴复而天不祚宋。值金世宗之贤无衅可乘,光宗、宁宗昏庸不振,理宗合元灭金而渝盟弃好,任用权奸,虽有尊儒之名而苛刻小民,疏退君子。南宋之亡兆于此矣。度宗荒于酒色,亡国不于身,幸也。帝昺身为臣虏,然大木之倾亦岂一绳之所能系哉!端宗、帝㬎僻居海滨,国不成其为国,而文天祥、张世杰、陆秀夫诸臣犹尽心力而为之。亦忠臣义士舍身不渝之秋也。卒之端宗惊悸而死,帝昺投海而没,国亡宗绝,社稷为墟,其亦可衰也。然自古无不亡之国。汉唐宋为三代以下享国长久之朝。汉唐立国强盛,过于有宋,而宋及末运,全节死义之士远过于汉唐者,则又祖宗之余泽与周、程、张、朱讲明正学之功也。呜呼,谁谓德教学术非治天下之大本乎!”通篇铺陈,最后一句则为画龙点睛之笔,作者之笔法与思路可谓俱佳。

清入关后,爱新觉罗家族极为重视教育,举凡皇子及宗室子弟都自六七岁时就读书,选择名师教习,要求极严。而历朝皇帝在为政时也不忘读书学习,故个个成饱学之士,精通义理,具有高深的文化素养。弘历便是其中之一。他才华横溢,自己写书,又倡导编书,亲自操作,所遗文集、敕编的书数不胜数,以致造成文化之盛,远迈前人。清代诸帝多勤奋之人,于此可见一斑。

乐善堂全集 (清)高宗撰, 淸世祖.pdf:

https://url19.ctfile.com/f/44710119-8454145232-bb2593?p=2000

(访问密码: 2000)